1745年,普鲁士的克莱斯特利用导线将摩擦所起的电引向装有铁钉的玻璃瓶(依然把电看做流体).当他用手触及铁钉时,受到猛烈的一击.

德国科学家克拉斯特主教(Ewald Georg von Kleist,1700年-1748年)和荷兰的慕欣勃罗克Pieter van Musschenbroek基于电是一种流体的理论(吉尔伯特也持有这种观点,以及电可以传导的特性也容易产生流体的理论),希望用装有水的广口瓶捕获这些流体.1744年,Kleist用线(当然是导线)连接广口瓶和箔片,并用摩擦起电机给箔片带电.

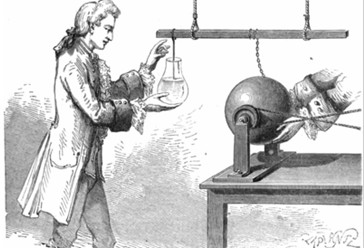

在穆斯申布鲁克的实验室发现莱顿瓶

The static electricity produced by the rotating glass sphere electrostatic generator was conducted by the chain through the suspended bar to the water in the glass held by assistant Andreas Cuneus. A large charge accumulated in the water and an opposite charge in Cuneus' hand on the glass. When he touched the wire dipping in the water, he received a powerful shock.

英国学者吉尔伯特是电磁学研究的先驱者之一,在1600年出版《论磁体》一书中,吉尔伯特就把物体区分为“电物质”和“非电物质”.和吉尔伯特一样,格雷也认为“电物质”能够带电”,“非电物质”不能带电.像软木、金属、人体等都属于“非电物质”.可迪费不同意这一看法.为了证明人体也能够带电,迪费勇敢地用自己的身体进行实验.1733年的一天,他请来了几位助手,让他们把自己绑起来吊到天花板上.然后,让助手给他的身体带电.在实验中,他突然感到了震动和打击,并听见霹雳啪啦的声响,还看到火花,他意识到,这是他和助手都被电击了.遭受电击虽然很痛苦,但是却用铁的事实证明了人体是可以带电的.通过一系列用其他物体做的实验之后,他终于否定了“非电物质”不能带电的错误说法,证明了所有的物体都可以带电.

迪费在实验中改进了吉尔伯特的验电器,将原来验电器的金属细棒用金箔代替,并用这种仪器检验电荷.他在实验中发现,金箔和带电玻璃棒接触之后,如果让带电玻璃棒再次接近金箔,它们之间就相互排斥;此时,他又把一块经过摩擦后带电的硬树脂放到刚才的金箔附近,竟然发现金箔受到了树脂吸引.这是他原来根本没有想到的事情,他以为带电体之间都是相互排斥的.现在,金箔的电受到玻璃上电的排斥,又受到树脂上电的吸引.这一发现使他认识到玻璃上的电和树脂上的电是不同的.经过进一步研究和实验之后,迪费终于得出了结论:有两类性质不同的电,一类是玻璃和水晶等透明固体摩擦后所带的电,他把这种电叫做“玻璃电”;另一类是琥珀、硬树脂和封蜡等树脂质物体摩擦后所带的电,他称为“树脂电”.至此,就发现了“玻璃电”和“树脂电”.通过大量实验,迪费又证明了同类的电互相排斥,而不同类的电则互相吸引.

“玻璃电”和“树脂电”的发现,首次把不同性质的电区分开来,迪费的这一重大贡献,使人类对电的认识达到一个新的阶段.继迪费之后,另一位物理学大师——富兰克林通过研究进一步提出了正电和负电的概念,又使人类对电的认识更加深化.

富兰克林是美国著名的政治家,科学家.1706年6月17日,他出生于美国的波士顿,其父亲是一位肥皂商.由于家庭贫寒,富兰克林12岁就在印刷厂当学徒工.在印刷厂,他白天工作,晚上如饥似渴地阅读着装订好的每一本新书和报刊.经过五年的岁月,富兰克林依靠勤奋和努力,已学习了许多文学、哲学名著和自然科学读物,从中汲取了丰富的知识营养.有了知识以后,他又到费城创办报纸.通过办报纸,使他成为政界名流.18世纪后半期,他致力于美国的独立斗争,是赢得独立战争胜利的领袖,从而也使他成为美国家喻户晓的民族英雄、立国之父.

莱顿瓶的发明使物理学第一次有办法得到很多电荷,并对其性质进行研究.1746年,英国伦敦一名叫柯林森的物理学家,通过邮寄向美国费城的本杰明.富兰克林赠送了一只莱顿瓶,并在信中向他介绍了使用方法,这直导致了1752年富兰克林著名的费城实验.

富兰克林的名字闻名于世,不仅在于他是一位政治家,更因为他是一位科学家,他用风筝捕捉雷电的故事就广为流传,脍炙人口.

1752年7月的一天,费城上空乌云密布,暴风雨将要来临.这时候,富兰克林和他的大儿子带着早已准备好的风筝,匆匆忙忙地奔向费城郊外的一间草棚,紧张地准备着他们将要进行的实验.一会儿,电闪雷鸣,大雨倾盆而下,狂风卷着一团团乌云在天空翻滚.此时,富兰克林冲出草棚,手拉着系风筝的麻绳,将一个大风筝快速地放到高空云层里去.突然,一道闪电掠过,就在这时,富兰克林感到手有些刺痛和麻木,这是他遭到了电击.但是,他并没有想到遭电击的痛苦,却高兴地喊了起来:“天电被引下来了.”接着父子俩又把天电引入莱顿瓶做各种电学实验.通过一系列实验证明了闪电就是电.

富兰克林的实验证明了“天电”与“地电”是同一性质的,破除了人们对雷电的迷信.同时,他的这些实验向人们揭示:表面上不同的电现象都具有同一本质,从而为发现“正电”和“负电”奠定了坚实基础.正电和负电概念的提出与迪费发现了“玻璃电”和“树脂电”的差别之后,创立了电的双流体学说.他在1733年发表了《论电》的重要论文,提出电的二元流体的假设,即存在“玻璃电”和“树脂电”两种电的流体.在电的双流体假设的基础上,迪费总结出物体带电的三种方式:即摩擦带电、传导带电和感应带电.

富兰克林虽然同意电是一种流体的观点,但却不同意电的双流体学说,他提出了电的单流体理论.富兰克林指出:电是一种充斥于物体中的真正元素,他把这种元素称为“电火”,其它物质都吸引“电火”.如果一个物体散失了一些“电火”,这个物体就带“负电”;反之,若一个物体收集了一些“电火”,它就带正电.树脂质物体摩擦后会散失一些“电火”带负电,玻璃和水晶等透明固体摩擦后会收集一些“电火”带正电.所以,他就把“玻璃电”称为正电,“树脂电”称为负电.富兰克林又根据电的单流体理论指出,一个或多个物体可以获得另一个物体散失的“电火”,正电和负电必须等量出现.电荷既不能创生,也不能消失,而是在物体之间发生转移,这就是电荷守恒定律的重要思想.

在富兰克林所处的时代,人们对物质的微观结构一点也不知道,因而也就不可能揭示物体起电的真正原因.现在的科学研究表明,物质由分子组成,分子由原子组成,原子由电子和原子核组成,原子核由质子和中子组成,电子带负电荷,质子带正电荷,一般情况下,物体内电子和质子的数目相等,物体不带电.但是当物体失去了一些电子时,它的质子就多于电子,物体就带正电.当物体得到一些电子时,它的电子就多于质子,这时物体就带负电了.

虽然富兰克林关于电的单流体理论是不正确的,也不存在什么“电火”,但是他的研究仍然具有十分重大的意义,促进了电学研究的发展.自从富兰克林的研究工作之后,正电和负电的概念就成为电学的基本概念,在这些概念和电荷守恒定律的指导下,电学逐渐步入了定量研究的新阶段.

他用风筝将“天电”引了下来,把天电收集到莱顿瓶中,从而弄明白了“天电”和“地电”原来是一回事.他肯定了“起储电作用的是瓶子本身”,“全部电荷是由玻璃本身储存着的.”富兰克林正确地指出了莱顿瓶的原理,后来人们发现,只要两个金属板中间隔一层绝缘体就可以做成电容器,而并不一定要做成像莱顿瓶那样的装置.

第一个把实验室人工产生的电(可称为地电)与闪电(可称为天电)产生联想的人是曾任伦敦皇家学会馆长的豪克斯比,1706年他使玻璃圆筒摩擦带电,研究它的发光,看到这种闪光与闪电很相似. 次年另一英国人华尔使用琥珀摩擦起电获得更多的电,观察到放电不仅产生闪光,且产生类似雷鸣的响声,因此认为雷电很像“地电”的放电. Stephen Gray在1735、1736年进一步从实验总结出结论,说:“天电与地电的电火花在本质是相同的”. 11年后莱比锡大学语言学教授文克勒于1746年发表长达27页的论文,论证了他用莱顿瓶产生的强大的火花放电与雷电的相似,认定雷电就是一种电荷含量更多的火花放电.