到1670年的时候,人们开始从地球处于太阳另一侧观察木星,也就是木星、太阳和地球在一条直线行,且地球处于太阳外侧时,此时从地球观测,木星和太阳几乎处于同一位置,使得观测十分困难,不过在黎明和黄昏时,尽管木星和太阳看起来几乎处于同一位置,但还是可以观测.但是却出现了一个奇怪的现象,在连续6个月的时间里,木星卫星绕木星的周期都比之前地球在木星与太阳之间观测的有延迟或提前.

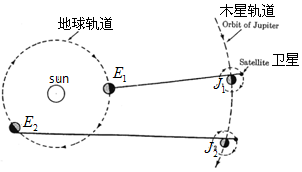

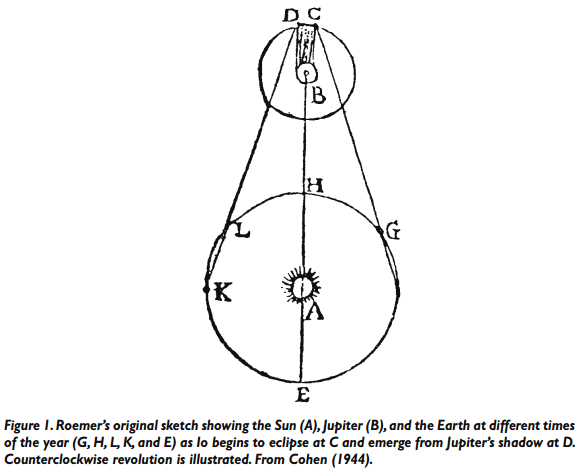

以其中一颗卫星Io为例,根据Olaf Roemer 的观测,在连续6个月里,Io相连2次月食所用时间都增加了3.5分钟,因此半年累积下来,就是22分钟.在接下来的6个月里,Io相连2次月食所用时间都减小3.5分钟,6个月累积下来也是22分钟.Romer在1675年前往巴黎的访问中深思这个问题,并基于一种假设找到了一个完美的解释:光的传播速度不是瞬时的.光速有限.对于木星卫星来说,当地球处于木星与太阳之间时,木星的卫星反射的光线只需要走过木星轨道到地球轨道之间的距离;当地球处于另一侧时,木星的卫星反射的光线需要走过额外距离,那就是地球公转轨道直径,于是看到的木星卫星“月食”时间变迟了.在1660年时已经有地球到太阳距离的粗糙的估计值,根据v=s/t,Romer并可得出光速的估计值.

Cassini和Picard都没有立即确信Romer的想法,因此作为初级职员的Romer没有发表他的工作.

最先测量日地距离的是古希腊天文学家Aristarchus,其后是惠更斯于1653年测量,惠更斯用金星Venus的位置来估计,即当金星被太阳照亮一半时,日,地,金星三者形成直角三角形,测出∠SEV再计算,此方法需要估计金星到地球的距离.

1672年,Giovanni Cassini用视差法parallax method计算出火星到地球的距离[5],再利用开普勒定律得到日地距离.

1669年丹麦的巴塞林纳斯(Erasmus Bartholinus,1625—1698)发现了双折射现象.当他用方解石(也叫冰洲石)观察物体时,注意到有双像显示.经过反复试验,他确定是这种晶体对光有两种折射:寻常折射和非寻常折射.

冰洲石

这是继干涉、衍射之后发现的又一光学新现象.是否能对这种新现象作出合理的解释成了微粒理论和波动理论面临的考验.惠更斯在得知巴塞林纳斯的发现后,立即重复进行了实验.他证实了这一现象,并且观察到在其他晶体,例如石英,也有类似效应,只是效果差些.进一步他还确定寻常折射仍然遵守折射定律,非寻常折射则不遵守折射定律.至于双折射现象的解释,惠更斯很巧妙地提出了椭球波的设想,认为方解石等晶体的颗粒可能具有特殊形状,以至光波通过时,在某一方向比在另一方向传播得更快一些,于是就出现了不同的折射.

惠更斯发展了波动理论.但是由于他把光看成象声波一类的纵波,因此不能解释偏振现象.他的波动理论也不能解释干涉和衍射现象,因为那时还没有建立周期性和位相等概念.

英国物理学家托马斯•杨开始以医生为职业,但是兴趣广泛,不久之后开始研究光的性质.1801 – 1803年他在伦敦的皇家学院当自然哲学教授,在此期间他做了一系列实验证实光看起来有类似波的行为,因为光可以被分解为有颜色的边缘(参考格里马第的衍射实验现象).

历史学家依然不知道他是否真的做过这个实验(杨氏双缝实验).但是至少他的思维实验(thought experiment)显示了光的波的特性并且证实光不是之前牛顿和其他人认为的是微粒.